無気力な静寂

日経平均株価が1万円を下回っている。これまでなら金融危機を強く意識し、随分と騒々しかったが、この夏に限っては不気味なくらいに静寂である。対策検討の雰囲気すらない。これほどの無気力状況は、バブル崩壊後でも未経験だ。市場は株価の更なる下値を予感しているのかもしれない。

この十年以上、何度も株価急落と金融危機懸念に直面してきた。1992年の危機以降は95年(住専=住宅金融専門会社=問題)、98年(長銀破綻)、2001年(全般的危機)と3年間隔できまって夏場に危機感が強まった。何らかの対策が発動されたためとはいえ、最悪の事態だけは免れてきた。

今さら株価が1万円を若干割ったくらいで驚くべきではないのである。小泉純一郎首相が「毎月のように危機だ危機だと言われてきたが、危機はこなかった」と皮肉を込めて述べているように、危機状況に不感症になっている。

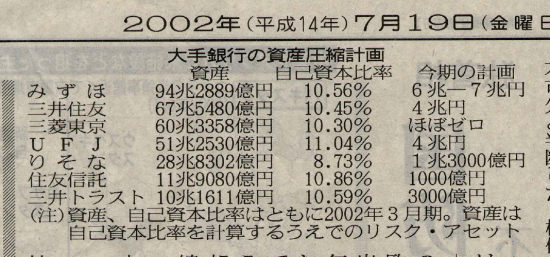

危機に順応している間に、金融機関は対応能力を使い果たしてしまった。正味の自己資本は致命的損傷を受け、保有株式は相当の含み損に転じている。にもかかわらず、主要行の公表自己資本比率は約10%もあるため、現行法下では、金融システム修復に必要な対応策を検討する契機さえつかめない。

懸念が的中したメガバンクの大規模システム障害も、無気力感を増幅させていることは疑いない。この事故は金融システム修復には、公的資金の注入で財務バランスを改善しただけでは、ほとんど無意味なことを実証した。

正当な対策に展望を開けないとすれば、危機回避策は世論操縦で金融システムの不安感を鎮めることや、空売り規制等の株式市場対策になることは必然的流れでしかない。

この中、ペイオフ全面解禁の見直しへの動きは、予想の範囲のこととはいえ、小泉政権下での真の構造改革断行のいちるの望みを断ち切るものとなった。しかも、決済システム保護を恒久化すれば、構造改革を永久に実行しないこととほぼ同義となる。

米欧のメディアは夏場に入り、意外なほど頻繁に日本の情勢を伝えている。構造改革挫折は動かない事実となり、静々と衰弱過程に入ったと分析している。日本が金融危機に陥っても、外国に波及する影響はかって程ではないとも指摘している。実に判断は的確である。

(千鳥)

|